この記事で言っていること

- ・一年の感謝の気持ちを表すお歳暮ギフトに高級戸田海苔をお勧めする理由

- 一、食料品が人気

- 一、海産物が人気

- 一、海苔は冬が旬

- 一、日持ちする

- 一、おせち・お餅等の正月和食に合う

- 一、海苔は縁起物

- 一、海苔の嫌いな人はそうそういない

- 一、栄養満点で健康効果もある

- 一、ダイエットにも向く

- 一、高級な食品を自宅用に買う人は多くない

- ・お歳暮早割キャンペーンも実施中!

まいどっ!戸田理平商店の若旦那(見習い)です。

2015年のゆるキャラグランプリは、静岡県浜松市の「出世大名家康くん」が1位だったようですね!

三河出身であり、戦国期には愛知県東部も統治していた家康公なので、何となく嬉しいです。

(当店から浜松も車で40分程度の近さですし。)

さて、

ネットショップだけでなくデパートなどでもすっかり年末商戦モードに入っているかと思いますので、当店も負けじとお歳暮アピールをしたいと思います。

皆さんはもうお歳暮の御準備はお済みですか?

一年の感謝の気持ちを表す季節の贈り物ですから、特にお世話になった方や家族・親族に贈る古き良き日本の文化です。

時期は年々早まっており、

12月上旬~クリスマス前までに贈るのが一般的のようです。

ですので、今の内に御注文を済ませて頂ければ、12月頭にお届けできます。

お歳暮を何にしようか迷ってらっしゃる方には、海苔をお勧めします!

また、毎年贈る物が決まっていても、

「お歳暮に向いているものか?」

「どれほど喜んでもらえているか?」

そんなことがふと気になった方も御一読下さい!

お歳暮に高級海苔をおすすめする理由はズバリ以下の10点です!

※お歳暮についての参考サイト:日本文化いろは事典

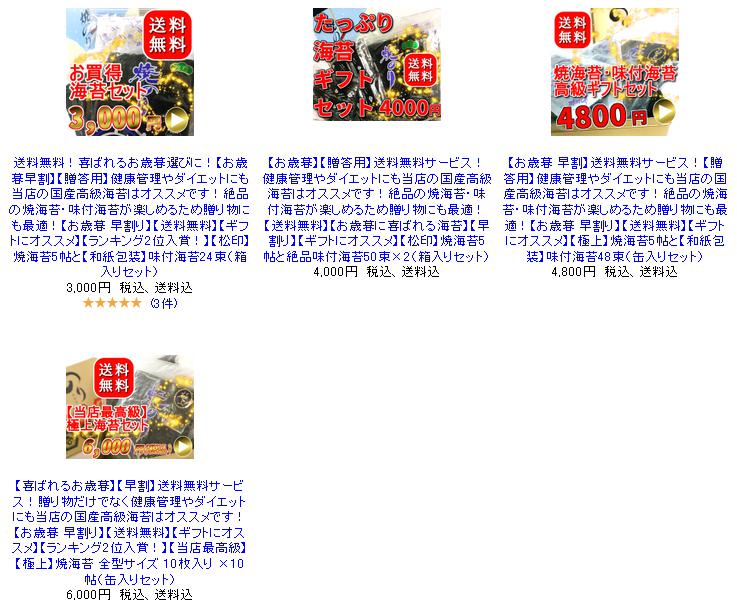

そんなお歳暮に最適な海苔ですが、11月中に御注文して下さったお客様がお得をする早割キャンペーンを、当店(楽天市場店)では実施しております!

http://item.rakuten.co.jp/todanori/c/0000000112/

このチャンスをお見逃しなく!

尚、予算感については、

季節の贈り物の価格相場は3,000~5,000円くらいですが、お歳暮はその中でも高価なものにする傾向があります。

ですので、その年お世話になった方には、5,000円程度で考えて頂くのが無難です。

上記のキャンペーン対象商品は全て、お歳暮相場を意識した値段設定とさせて頂いておりますので、どちらを選んで頂いても費用感は問題ないかと思います。

が、特にオススメなのを一点挙げるとすればこちらです!

【ポイント】

勿論、のし(熨斗)もサービス致します。

「このくらいの予算のセットを…」といった御要望についてはお電話・メールなどで頂ければ柔軟に対応させて頂きます。

【楽天市場店】

ではでは、今後ともごひいきにっ!

まいどっ!戸田理平商店の若旦那(見習い)です。

本日夕方から夜にかけて、地元東三河の海苔屋さんが集まる会合

「三河海苔問屋協同組合 第58期通常総会」

に参加してきました。

※10社10名参加

議案は

一番驚いたのが、ウチの社長が組合の理事に名を連ねていたことです!

だからどうということはないのですが、知りませんでした…(汗)。

因みに平成26年度漁期の海苔生産実績は、全国共販実績で約81.5億枚だったそうです。

先年度の70億枚からは大分回復したかなという印象です。

そしてその後の懇親会含め、海苔屋さん同士で会話をさせて頂いて感じたのが、

やはり海苔の話題が多いな

ということです。

丁度この時期は海苔の初摘み(新海苔)が採れてちょっと経った頃なので、

あっちの出来はどうだ、こっちの出来はこうだ

と、皆さん視察結果を色々と語ってくれました。

若旦那の知らないことばかりで、とても勉強になりました。

そして皆さんグルメなので、

どこどこの自然薯が…、間人(たいざ)ガニってのがあって…、

と、絶品グルメ情報も教えて頂きました。

若旦那からも情報提供ができるくらいに精進しないとなぁとも感じた会合でした。

余談として、

会場は近所の料理屋さんだったのですが、

まぐろ・里芋・牛肉(飛騨牛?)はじめ

とても美味しかったです!

美味しいもの食べると幸せな気分になれて良いですよね。

ではでは、今後ともごひいきにっ!

まいどっ!戸田理平商店の若旦那(見習い)です。

当ブログで今や不動の1番人気を走り続けている記事があります。

「たったこれだけ!?お手軽な海苔ダイエットと嬉しいおまけ健康効果!」

2015年2月の記事ですが、3月の時点で「海苔ダイエット」キーワード検索で7位、そして11月現在は1位でヒットするようになりました(Google対象の順位チェックツール使用)。

お陰様で毎月1,000PV以上のアクセスを頂いています(Googleアナリティクスによるアクセス解析の結果)。

これは即ち、

「美容や健康、そしてダイエット(体重減量だけでなく食事療法も含む)に向いた食品として、海苔が注目されつつある」

と考えた若旦那は、

「海苔ダイエットに適した商品があれば、興味のある方に喜ばれるのではないか」

と思い至りました。

ここで改めて、海苔がダイエットに適している理由をまとめてみます。

・食物繊維が豊富

→水分を含むと膨らみ、食欲を抑える

お通じを良くする

血糖値上昇を抑える

コレステロール減少

整腸効果

・海苔に含まれるポルフィラン(炭水化物・多糖類・食物繊維)には、肥満抑制効果が期待されている

・栄養満点

→豊富なビタミン・ミネラル・たんぱく質があり、(特に食事制限中には)不足しがちな栄養を補給できる

バッチリ良い印象を与えてくれますね!

他にも様々な美容・健康効果がありますが、上記の海苔ダイエット記事で述べておりますので興味のある方はそちらを御覧下さい。

そして

海苔ダイエットの方法も上記の記事の通りですが、ポイントは

食前・食間に海苔を食べる

ということです(もちろん、ヘルシーな食生活の食前・食間に海苔を加えるというイメージです)。

量の目安は、

朝・昼・晩それぞれの食前に全型サイズ2枚分(1日で6枚)

程度です。

補足すると、食物繊維の「水分を含むと膨らむ」特性を最大限に活かすために、

海苔を食べる際に水分も一緒に摂る

ことをオススメします。

海苔だけ食べるのはちょっと…という方は、

(ダイエットに不向きではない)色んなものと一緒に食べてみても良いと思います。

面白い組合せとしては、最近知人から教えてもらいましたが、ヨーグルトとも合うそうです。

昨日試してみましたが、コレがなかなか、確かに美味しかったです!

さて、前置きが長くなりましたが、

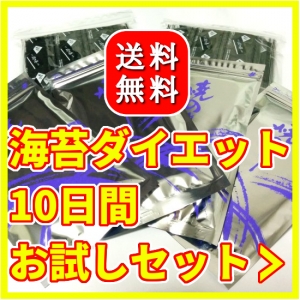

そんな海苔ダイエットのお試しがしやすいセット商品を戸田海苔楽天ショップで販売開始しました!

半切サイズの焼海苔と、12切サイズの味付海苔のセットです。

※現時点では2商品ですが、今後増やす予定です。

半切サイズの焼海苔にした理由は、

全型サイズの焼海苔はこまめに取り出して少しずつ食べるのには不向き

だからです。

食前に少しずつ食べる海苔ダイエットのことを考えて、すぐに取り出せる半切サイズの焼海苔にしました。

また、当店の極上焼海苔など高級な海苔ほど、口溶けします。

ダイエットには、よく噛む(咀嚼)ことで満腹中枢を刺激することも大切なので、敢えて少しランクを下げた海苔を使用しています。

※しかし、愛知県産の美味しい海苔には変わりありませんので、味も十分満足頂ける自信があります

味付海苔は小さい12切サイズ(3cm×10cm程度)のものにしました。

サイズが小さければ、少しずつ食べる海苔ダイエットに適していると考えたためです。

焼海苔より味付海苔の比率の方が多いのも、おやつ感覚で食べやすいからです。

1日で6枚程度のペースで食べて頂く想定で、

10日間お試しセットの方は

5日間お試しセットは

という内容量です。

無理な食事制限や運動によるダイエットではなく、お気軽・お手軽なダイエットにチャレンジしたいという方、

戸田海苔で美味しく健康に海苔ダイエットを試してみませんか?

【告知】

以上、戸田海苔楽天ショップでの「海苔ダイエット用にカスタマイズした」商品情報でした。

※尚、商品内容等は予告なく変更する可能性もありますので御注意下さい。

ではでは、今後ともごひいきにっ!

まいどっ!戸田理平商店の若旦那(見習い)です。

そろそろお歳暮の季節です。

皆様、検討や手配はどんな感じでしょうか?

海苔は冬にしか採れない(冬が旬)ことと、贈答品に多く利用されることから、

12月は海苔屋業界にとって繁忙期です。

そんなこともあって、今回は今更ながらのお歳暮早割りキャンペーンを実施することにしました!

※楽天ショップのみでのお得キャンペーンです

キャンペーン対象商品数点に対して、以下のサービスを実施します。

条件:11/30(月) 23:59までにお歳暮の御注文をして頂いた楽天会員の方で、

レビューに御協力頂ける方

(但し、送料無料サービスの対象は全員としますので、楽天会員の方かどうかは不問です)

【松印】焼海苔5帖と【和紙包装】味付海苔24束(箱入りセット)

通常30ポイント→150ポイント!

【松印】焼海苔5帖と絶品味付海苔50束×2(箱入りセット)

通常40ポイント→200ポイント!

【極上】焼海苔 全型サイズ 10枚入り ×10帖(缶入りセット)

通常60ポイント→300ポイント!

尚、特にご希望がない場合は

12/1頃にお届けされるように発送致します。

以上、戸田海苔楽天ショップでのお得なお歳暮キャンペーン速報でした。

※予告なく変更する可能性もありますので御注意下さい。

お歳暮に海苔が最適な理由についてはこちらを御覧下さい!

「御歳暮に高級海苔をオススメする10の理由!」

ではでは、今後ともごひいきにっ!

まいどっ!戸田理平商店の若旦那(見習い)です。

2015年の新語・流行語大賞に「おにぎらず」がノミネート(候補語50の1つ)されてますね!

http://singo.jiyu.co.jp/

トップ10入りするよう応援したいと思います!(投票システムではないので、気持ちだけですが)

※「おにぎらずって何?」という方へ…こちらで実際に作ったものも含めて紹介しております。

行楽シーズン時に試してみたい「おにぎらず」を作ってみませんか?

[絶品海苔問屋 戸田理平商店]

http://www.rakuten.co.jp/todanori/

既存のネットショップでは、10,000円(税抜)以上お買上げで送料無料としておりますが、

楽天ショップでは6,000円(税込)以上お買上げで送料無料としております!

ギフトを2~3点購入されれば、送料無料になるというイメージです。

更に、「たっぷり味付コンボセット(秘伝のタレの味付100束と高級感漂う和紙包装50束)」など、

期間限定で送料無料としているお得商品も販売中です。

楽天会員様にて初回お買上げ2,000円以上の方には、もれなくお得なクーポンを発行中です!

2015/11/13現在は、次回のお買物に使える10%OFFクーポンを発行しています。

クーポンには、○%OFF以外にも、○円引きや送料無料といった種類があるようです。

新たなクーポンを発行したら、ショップページ内のどこかには記載していますので、隅々まで要チェックです!

本ブログでも紹介予定ですが、FacebookやLINE@といった、ある程度限られた媒体でのみ御案内する情報もあるかもしれません。

どうぞお見逃しなく!

「決済・配送・返品」についての[送料込商品の扱い]欄に、実はひっそりと書かれているのですが、

1配送先につき、送料込の商品と送料別の商品を同時にご注文の場合、 送料は上記料金表に関係なく送料無料になります。

つまり、

送料無料の目玉商品と一緒に購入された商品は、全て送料無料にします!

(同一配送先の場合)

というお買い得設定です。

例えば、当店一番人気のこの「絶品海苔お試し食べ比べセット」に、送料無料ではないセット商品や単品(焼海苔や味付海苔)を一緒に買うことで、送料を浮かせることが可能になるわけです。

「コレだけだとちょっと足りないな」

「贈答用に送料無料の商品を買ったけど、自宅用にも幾つか単品商品が欲しいな」

といったお客様は是非この組合せテクニックを御利用下さい!

以上、現時点の戸田海苔楽天ショップでのお買得情報でした。

※オープン記念キャンペーンとしてお得な設定としているものもあり、予告なく変更する可能性もありますので御注意下さい。

尚、楽天様主催の様々なキャンペーン企画(お買い物マラソンなど)があったり、

メルマガ機能があったりと、まだまだ活用できてない部分が多々あります。

商品画像をインパクトのあるものに加工しつつ、新商品を登録し続け、こういった企画や機能にも手を出す、

もちろん日々の注文に対するメール送信や受発注のフェーズ管理・発送処理・発送連絡・発送状況確認・フォローメールとなかなかに事務作業が多くて大変です。

でも、「海苔ダイエットに特化した商品セットを作ったら面白いかも。こうアピールして、こんなおまけも付けたりして…」とアイディアが浮かんできたりすると楽しいですし(海苔の加工業務中に、ですが)、誰かから強要されているものでもないので、自分できっちり管理してやっていきたいと思います。

ではでは、今後ともごひいきにっ!